Африканская миссия николая гумилева

АФРИКАНСКИЙ ДНЕВНИК

15 апреля 2016 года исполняется 130 лет со дня рождения Николая Гумилева — поэта, исследователя Африки, одного из собирателей коллекции Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) РАН. Гумилев совершил несколько экспедиций в Абиссинию (Эфиопию), откуда привез не только редкие предметы, но и фотографии — в музее хранится около 300 негативов.

Некоторые из этих фотографий публикуются впервые.

Абиссинская церковь и строящаяся колокольня в Хараре

Фото из коллекции Кунсткамеры

«Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харару, потом, составив караван, на юг в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции» (Здесь и далее цитаты из «Африканского дневника». Н. Гумилев, ПСС, том 6, стр. 70-97. Москва, «Воскресенье», 2005 год ).

Дедъязмач Таффари

Фото из коллекции Кунсткамеры

«Он был одет в шамму, как все абиссинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса Маконнена, двоюродного брата и друга императора Менелика, и вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской» (Дедъязмач Таффари, Таффари Мэконнын — один из титулов высших эфиопских военачальников, буквально «командир передового полка». Это имя, которое носил до коронации в 1930 году последний император Эфиопии Хайле Селассие I. С 1911-го по 1916 год он был губернатором провинции Харар) .

Толпа и отряд сомалей, идущих к губернаторскому дворцу во время праздника

Фото из коллекции Кунсткамеры

«Я <…> люблю этот городок, его мирную и ясную жизнь. От двенадцати до четырех часов пополудни улицы кажутся вымершими; все двери закрыты, изредка, как сонная муха, проплетется какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появляются экипажи, даже автомобили, управляемые арабами в пестрых чалмах, белые шлемы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитами дам. <…> Улицы полны мягким предвечерним сумраком, в котором четко вырисовываются дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями — все в ослепительно белой извести».

Дорога от речки «Авдели» на Харару (около Харара)

Фото из коллекции Кунсткамеры

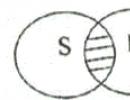

Николай Гумилев записывает галасские песни со слов галласа певца (стоит переводчик)

Фото из коллекции Кунсткамеры

«Быстро прошли эти три дня в Джибути. Вечером прогулки, днем валянье на берегу моря с тщетными попытками поймать хоть одного краба, они бегают удивительно быстро, боком, и при малейшей тревоге забиваются в норы, утром работа. По утрам ко мне в гостиницу приходили сомалийцы племени Исса, и я записывал их песни».

Фас старухи хараритянки

Фото из коллекции Кунсткамеры

«Я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливал прохожих, чтобы посмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимавших, к чему все это, хараритов. Надо мной насмехались, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал ее сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. Эта охота за вещами увлекательна чрезвычайно: перед глазами мало-помалу встает картина жизни целого народа и все растет нетерпенье увидеть ее больше и больше».

Водопой по дороге

Фото из коллекции Кунсткамеры

«Дорога в Харар пролегает первые километров двадцать по руслу реки <…>, ее края довольно отвесны, и не дай Бог путнику оказаться на ней во время дождя».

Пристань в Суэце

Фото из коллекции Кунсткамеры

Железнодорожный путь около станции ж.д. Логахардимом

Фото из коллекции Кунсткамеры

«Вид из окна был унылый, но не лишенный величественности. Пустыня коричневая и грубая, выветрившиеся, все в трещинах и провалах горы и, так как был сезон дождей, мутные потоки и целые озера грязной воды. Из куста выбегает диг-диг, маленькая абиссинская газель, пара шакалов, они всегда ходят парами, смотрят с любопытством. Сомалийцы и данакили с громадной всклокоченной шевелюрой стоят, опираясь на копья. Европейцами исследована лишь небольшая часть страны, именно та, по которой проходит железная дорога, что справа и слева от нее — тайна».

Вид на Порт-Саид

Фото из коллекции Кунсткамеры

«10-го апреля на пароходе Добровольного флота „Тамбов“ мы вышли в море. Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное Черное море было спокойно, как какое-нибудь озеро. Волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт. Не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины, Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не виденные звезды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря?»

Аба-Муда, теперешний наместник св. Шейх-Гуссейна

Фото из коллекции Кунсткамеры

Суэцкий канал

Фото из коллекции Кунсткамеры

«Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть».

Фото из коллекции Кунсткамеры

«Несмотря на то, что консул еще не вступил в исполнение своих обязанностей, он уже принимал многочисленных мусульман, видевших в нем наместника самого султана и желавших его приветствовать <…>. Консул, я, кажется, забыл написать, что это был генеральный консул, был достаточно величествен в своем богато расшитом золотом мундире, ярко-зеленой ленте через плечо и ярко-красной феске».

Улица в Джибути (туземцы везут воз с кочанами)

Фото из коллекции Кунсткамеры

«Джибути лежит на африканском берегу Аденского залива к югу от Обока, на краю Таджуракской бухты. На большинстве географических карт обозначен только Обок, но он потерял теперь всякое значенье, в нем живет лишь один упрямый европеец, и моряки не без основанья говорят, что его „съела“ Джибути. За Джибути — будущее».

Купол над могилой галлаского святого Шейх-Гуссейна

Фото из коллекции Кунсткамеры

И таинственный город, тропический Рим,

Шейх-Гуссейн я увидел высокий,

Поклонился мечети и пальмам святым,

Был допущен пред очи пророка.

«Африканский поход» 1913 года

Николай Степанович Гумилев. Из «Африканского дневника»:

Однажды в декабре 1912 года я находился в одном из тех прелестных заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: Деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой. В этом маленьком собранье мой складень имел посредственный успех; классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влиянии, обесценивающем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать.

В конце разговора профессор Ж. спросил, был ли я с рассказом о моем путешествии в Академии наук. Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи и тому подобные обескураживающие фразы. Кроме того, как литератор, я привык смотреть на академиков как на своих исконных врагов. Часть этих соображений, конечно в смягченной форме, я и высказал профессору Ж. Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб.

С тех пор прошло пять месяцев. За это время я много бывал и на внутренних лестницах, и в просторных, заставленных еще не разобранными коллекциями кабинетах, на чердаках и в подвалах музеев этого большого белого здания над Невой. Я встречал ученых, точно только что соскочивших со страниц романа Жюля Верна, и таких, что с восторженным блеском глаз говорят о тлях и кокцидиях, и таких, чья мечта добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в Центральной Африке, и таких, что, подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости. И почти везде прием, оказанный мне, поражал своей простотой и сердечностью. Принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными.

У меня есть мечта, живучая при всей трудности ее выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение р. Гаваш, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен. А выход к морю есть. Это Регейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений – в России их не меньше, чем где бы то ни было, – совсем было приобрел его для русского правительства. Но наше министерство иностранных дел ему отказало.

Этот мой маршрут не был принят Академией. Он стоил слишком дорого. Я примирился с отказом и представил другой маршрут, принятый после некоторых обсуждений Музеем антропологии и этнографии при Императорской Академии наук.

Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харрару, потом, составив караван, на юг, в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции. Я просил разрешения взять с собой помощника, и мой выбор остановился на моем родственнике Н. Л. Сверчкове, молодом человеке, любящем охоту и естественные науки. Он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошел бы на всевозможные лишения и опасности .

Анна Андреевна Гумилева:

Насколько я помню, Коля поехал на свои средства. Анна Ивановна дала ему крупную сумму из своего капитала, это я наверное знаю. Но так как Академия наук тоже заинтересовалась его путешествием, то обещала купить у него те редкие экземпляры, которые он брался привезти .

Николай Степанович Гумилев. Из «Африканского дневника»:

Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать: палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверенья, рекомендательные письма и пр., и пр.

Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия .

Георгий Владимирович Иванов:

Последняя его экспедиция (за год перед войной) была широко обставлена на средства Академии Наук. Я помню, как Гумилев уезжал в эту поездку. Все было готово, багаж отправлен вперед, пароходные и железнодорожные билеты давно заказаны. За день до отъезда Гумилев заболел – сильная головная боль, 40° температура. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф. Всю ночь Гумилев бредил. Утром на другой день я навестил его. Жар был так же силен, сознание не вполне ясно: вдруг, перебивая разговор, он заговаривал о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал.

Когда я прощался, он не подал мне руки: «Еще заразишься» и прибавил: «Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду».

На другой день я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что читающие кролики, т. е. бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».

За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось неуложенным, выпил стакан чаю с коньяком и уехал .

Николай Степанович Гумилев. Из «Африканского дневника»:

10 апреля на пароходе Добровольного Флота «Тамбов» мы вышли в море. Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное Черное море было спокойно, как какое-нибудь озеро. Волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт. Не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины. Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не виданные звезды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря?

12-го утром – Константинополь. Опять эта никогда не приедающаяся, хотя откровенно декоративная красота Босфора, заливы, лодки с белыми латинскими парусами, с которых веселые турки скалят зубы, дома, лепящиеся по прибрежным склонам, окруженные кипарисами и цветущей сиренью, зубцы и башни старинных крепостей и солнце, особенное солнце Константинополя, светлое и жгучее. <…>

В Константинополе к нам присоединился еще пассажир, турецкий консул, только что назначенный в Харрар. Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях, но чаще всего о внешней политике. Он был очень неопытный дипломат и большой мечтатель. Мы с ним уговорились предложить турецкому правительству послать инструкторов на Сомалийский полуостров, чтобы устроить иррегулярное войско из тамошних мусульман. Оно могло бы служить для усмирения вечно бунтующих арабов Йемена, тем более что турки почти не переносят аравийской жары.

Два, три других плана в том же роде, и мы в Порт-Саиде. Там нас ждало разочарование. Оказалось, что в Константинополе была холера, и нам запрещено было иметь сношение с городом. Арабы привезли нам провизии, которую передали, не поднимаясь на борт, и мы вошли в Суэцкий канал.

Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть.

На африканском берегу, где разбросаны домики европейцев, заросли искривленных мимоз с подозрительно темной, словно после пожара, зеленью, низкорослые толстые банановые пальмы, на азиатском берегу волны песка пепельно-рыжего, раскаленного. Медленно проходит цепь верблюдов, позванивая колокольчиками. Изредка показывается какой-нибудь зверь, собака, может быть, гиена или шакал смотрит с сомнением и убегает. Большие белые птицы кружат над водой или садятся отдыхать на камни. Кое-где полуголые арабы, дервиши или так, бедняки, которым не нашлось места в городах, сидят у самой воды и смотрят в нее, не отрываясь, будто колдуя. Впереди и позади нас движутся другие пароходы. Ночью, когда загораются прожекторы, это имеет вид похоронной процессии. Часто приходится останавливаться, чтобы пропустить встречное судно, проходящее медленно и молчаливо, словно озабоченный человек. Эти тихие часы на Суэцком канале усмиряют и убаюкивают душу, чтобы потом ее застала врасплох буйная прелесть Красного моря.

Самое жаркое из всех морей, оно представляет картину грозную и прекрасную. Вода как зеркало отражает почти отвесные лучи солнца, точно сверху и снизу расплавленное серебро. Рябит в глазах, и кружится голова. Здесь часты миражи, и я видел у берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые утесы, разбросанные там и сям, похожи на еще неведомых африканских чудовищ. Особенно один совсем лев, приготовившийся к прыжку, кажется, что видишь гриву и вытянутую морду. Эти острова необитаемы из-за отсутствия источников для питья. Подойдя к борту, можно видеть и воду, бледно-синюю, как глаза убийцы. Оттуда временами выскакивают, пугая неожиданностью, странные летучие рыбы. Ночь еще более чудесна и зловеща. Южный Крест как-то боком висит на небе, которое, словно пораженное дивной болезнью, покрыто золотистой сыпью других бесчисленных звезд. На западе вспыхивают зарницы: это далеко в Африке тропические грозы сжигают леса и уничтожают целые деревни. В пене, оставляемой пароходом, мелькают беловатые искры – это морское свечение. Дневная жара спала, но в воздухе осталась неприятная сырая духота. Можно выйти на палубу и забыться беспокойным, полным причудливых кошмаров сном.

Мы бросили якорь перед Джиддой, <…> куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зеленых мелей Джидды, окаймленных чуть розовой пеной. Не в честь ли их и хаджи мусульмане, бывшие в Мекке, носят зеленые чалмы?

Пока агент компании приготовлял разные бумаги, старший помощник капитана решил заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Три с лишним часа длилось напряженное ожидание.

То акул совсем не было видно, то они проплывали так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки.

Акула крайне близорука, и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые и наводят ее на добычу. Наконец, в воде появилась темная тень сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только кусала приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо, огорченная исчезновением аппетитно пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лоцманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крюк обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослаб, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами. Десять матросов с усилиями тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт корабля. Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и немного стихла. Пять черных дыр показалось на ее голове и беловатых губах. Еще усилие – и ее подтянули к самому борту. Кто-то тронул ее за голову, и она щелкнула зубами. Видно было, что она еще совсем свежа и собирается с силами для решительной битвы. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким ударом вонзил его ей в грудь и, натужившись, довел разрез до хвоста. Полилась вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два величиною, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце и бросил его на пол. Оно пульсировало, двигаясь то туда, то сюда лягушачьими прыжками. В воздухе стоял запах крови.

А в воде у самого борта суетился осиротелый лоцман. Его товарищ исчез, очевидно, мечтая скрыть где-нибудь в отдаленных бухтах позор невольного предательства. А этот, верный до конца, подскакивал из воды, как бы желая взглянуть, что там делают с его госпожой, кружился вокруг плавающих внутренностей, к которым уже приближались другие акулы с весьма недвусмысленными намерениями, и высказывал свое безутешное отчаяние.

Акуле отрубили челюсти, чтобы вырвать зубы, остальное выбросили в море. Закат в этот вечер над зелеными мелями Джидды был широкий и ярко-желтый с алым пятном солнца посередине. Потом он стал нежно-палевым, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест. Вечером мне принесли доставшиеся на мою долю три белых и зубчатых зуба акулы. Через четыре дня, миновав неприветливый Баб-эль-Мандебский пролив, мы остановились в Джибути. <…>

Мы съехали с парохода на берег в моторной лодке. Это нововведение. Прежде для этого служили весельные ялики, на которых гребли голые сомалийцы, ссорясь, дурачась и по временам прыгая в воду, как лягушки. На плоском берегу белели разбросанные там и сям дома. На скале возвышался губернаторский дворец посреди сада кокосовых и банановых пальм. Мы оставили вещи в таможне и пешком дошли до отеля. Там мы узнали, что поезд, с которым мы должны были отправиться в глубь страны, отходит по вторникам и субботам. Нам предстояло пробыть в Джибути три дня.

Я не очень огорчился подобной проволочке, так как люблю этот городок, его мирную и ясную жизнь. От двенадцати до четырех часов пополудни улицы кажутся вымершими, все двери закрыты, изредка, как сонная муха, проплетется какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появляются экипажи, даже автомобили, управляемые арабами в пестрых чалмах, белые шлемы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитом дам. Террасы обоих кафе полны народом. <…> Потом все идут на прогулку. Улицы полны мягким предвечерним сумраком, в котором четко вырисовываются дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями – все в ослепительно белой извести. <…>

По утрам ко мне в гостиницу приходили сомалийцы племени исса, и я записывал их песни. От них же я узнал, что это племя имеет своего короля <…> Гуссейна, который живет в деревне Харауа, в трехстах километрах к юго-западу от Джибути; что оно находится в постоянной вражде с живущими на север от них данакилями и, увы, всегда побеждаемо последними; что Джибути (по-сомалийски Хападу) построено на месте ненаселенного прежде оазиса и что в нескольких днях пути от него есть еще люди, поклоняющиеся камням; большинство все же правоверные мусульмане. Европейцы, хорошо знающие страну, рассказали мне еще, что это племя считается одним из самых свирепых и лукавых во всей Восточной Африке. Они нападают обыкновенно ночью и вырезают всех без исключения. Проводникам этого племени доверяться нельзя .

Николай Степанович Гумилев. Из письма А. А. Ахматовой. Джибути, апрель 1913 г.:

Мое нездоровье прошло совершенно, силы растут с каждым днем. Вчера я написал стихотворение, посылаю его тебе. Напиши в Дире-Дауа, что ты о нем думаешь. На пароходе попробовал однажды писать в стиле Гилей, но не смог. Это подняло мое уважение к ней. Мой дневник идет успешно, и я пишу его так, чтобы прямо можно было печатать. В Джидде с парохода мы поймали акулу; это было действительно зрелище. Оно заняло две страницы дневника .

Николай Степанович Гумилев. Из «Африканского дневника»:

Три дня прошли. На четвертый, когда было еще темно, слуга-араб со свечой обошел комнаты отеля, будя уезжающих в Дире-Дауа. Еще сонные, но довольные утренним холодком, таким приятным после слепящей жары полудней, мы отправились на вокзал. Наши вещи заранее свезли туда в ручной тележке. Проезд во втором классе, где обыкновенно ездят все европейцы, третий класс предназначен исключительно для туземцев, а в первом, который вдвое дороже и нисколько не лучше второго, обыкновенно ездят только члены дипломатических миссий и немногие немецкие снобы, стоил 62 франка с человека, несколько дорого за десять часов пути, но таковы все колониальные железные дороги. Паровозы носят громкие, но далеко не оправдываемые названия: «Слон», «Буйвол», «Сильный» и т. д. Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъем, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы.

Вид из окна был унылый, но не лишенный величественности. Пустыня коричневая и грубая, выветрившаяся, все в трещинах и провалах горы и, так как был сезон дождей, мутные потоки и целые озера грязной воды. Из куста выбегает диг-диш, маленькая абиссинская газель, пара шакалов, они всегда ходят парами, смотрят с любопытством. Сомалийцы и данакили с громадной всклокоченной шевелюрой стоят, опираясь на копья. Европейцами исследована лишь небольшая часть страны, именно та, по которой проходит железная дорога, что справа и слева от нее – тайна. На маленьких станциях голые черные ребятишки протягивали к нам ручонки и заунывно, как какую-нибудь песню, тянули самое популярное на всем Востоке слово: бакшиш (подарок).

В два часа дня мы прибыли на станцию Айша в 160 км от Джибути, то есть на половине дороги. Там буфетчик-грек приготовляет очень недурные завтраки для проезжающих. Этот грек оказался патриотом и нас, как русских, принял с распростертыми объятиями, отвел нам лучшие места, сам прислуживал, но, увы, из того же патриотизма отнесся крайне неласково к нашему другу турецкому консулу. Мне пришлось отвести его в сторону и сделать надлежащее внушение, что было очень трудно, так как он, кроме греческого, говорил только немного по-арабски.

После завтрака нам было объявлено, что поезд дальше не пойдет, так как дождями размыло путь и рельсы висят на воздухе. Кто-то вздумал сердиться, но разве это могло помочь. Остаток дня прошел в томительном ожидании, только грек не скрывал своей радости – у него не только завтракали, у него и обедали. Ночью всяк разместился как мог. Мой спутник остался спать в вагоне, я неосторожно принял предложение кондукторов-французов лечь в их помещении, где была свободная кровать, и до полуночи должен был выслушивать их казарменно-нелепую болтовню. Утром выяснилось, что путь не только не исправлен, но что надо по меньшей мере восемь дней, чтобы иметь возможность двинуться дальше, и что желающие могут вернуться в Джибути. Пожелали все, за исключением турецкого консула и нас двоих. Мы остались, потому что на станции Айша жизнь стоила много дешевле, чем в городе. Турецкий консул, я думаю, только из чувства товарищества; кроме того, у нас троих была смутная надежда каким-нибудь образом добраться до Дире-Дауа раньше чем в восемь дней. Днем мы пошли на прогулку; перешли невысокий холм, покрытый мелкими острыми камнями, навсегда погубившими нашу обувь, погнались за большой колючей ящерицей, которую наконец поймали, и незаметно отдалились километра на три от станции. Солнце клонилось к закату; мы уже повернули назад, как вдруг увидели двух станционных солдат-абиссинцев, которые бежали к нам, размахивая оружием. «Мындерну?» («в чем дело?») – спросил я, увидев их встревоженные лица. Они объяснили, что сомалийцы в этой местности очень опасны, бросают из засады копья в проходящих, частью из озорства, частью потому, что, по их обычаю, жениться может только убивший человека. Но на вооруженного они никогда не нападают. После мне подтвердили справедливость этих рассказов, и я сам видел в Дире-Дауа детей, которые подбрасывали на воздух браслет и пронзали его на лету ловко брошенным копьем. Мы вернулись на станцию, конвоируемые абиссинцами, подозрительно оглядывающими каждый куст, каждую кучу камней.

На другой день из Джибути прибыл поезд с инженерами и чернорабочими для починки пути. С ним же приехал и курьер, везущий почту для Абиссинии.

К этому времени уже выяснилось, что путь испорчен на протяжении восьмидесяти километров, но что можно попробовать проехать их на дрезине. После долгих препирательств с главным инженером мы достали две дрезины: одну для нас, другую для багажа. С нами поместились ашкеры (абиссинские солдаты), предназначенные нас охранять, и курьер. Пятнадцать рослых сомалийцев, ритмически выкрикивая «ейдехе, ейдехе» – род русской «Дубинушки», не политической, а рабочей, – взялись за ручки дрезины, и мы отправились. <…>

Как быть путешественнику, добросовестно заносящему в дневник свои впечатления? Как признаться ему при въезде в новый город, что первое привлекает его внимание? Это чистые постели с белыми простынями, завтрак за столом, покрытым скатертью, книги и возможность сладкого отдыха.

Я далек от того, чтобы отрицать отчасти пресловутую прелесть «пригорков и ручейков». Закат солнца в пустыне, переправа через разлившиеся реки, сны ночью, проведенной под пальмами, навсегда останутся одними из самых волнующих и прекрасных мгновений моей жизни. Но когда культурная повседневность, уже успевшая для путника стать сказкой, мгновенно превращается в реальность, – пусть смеются надо мной городские любители природы – это тоже прекрасно. И я с благодарностью вспоминаю ту гекко, маленькую, совершенно прозрачную ящерицу, бегающую по стенам комнат, которая, пока мы завтракали, ловила над нами комаров и временами поворачивала к нам свою безобразную, но уморительную мордочку.

Надо было составлять караван. Я решил взять слуг в Дире-Дауа, а мулов купить в Харраре, где они много дешевле. Слуги нашлись очень быстро. Хайле, негр из племени шангалей, скверно, но бойко говорящий по-французски, был взят как переводчик, харрарит Абдулайе, знающий лишь несколько французских слов, но зато имеющий своего мула, как начальник каравана, и пара быстроногих черномазых бродяг, как ашкеры. Потом наняли на завтра верховых мулов и со спокойным сердцем отправились бродить по городу. <…>

В туземной части города можно бродить целый день, не соскучась. В двух больших лавках, принадлежащих богатым индусам, Джиоваджи и Мохаметали, шелковые шитые золотом одежды, кривые сабли в красных сафьяновых ножнах, кинжалы с серебряной чеканкой и всевозможные восточные украшения, так ласкающие глаза. Их продают важные толстые индусы в ослепительно белых рубашках под халатами и в шелковых шапочках блином. Пробегают йеменские арабы, тоже торговцы, но главным образом комиссионеры. Сомалийцы, искусные в различного рода рукодельях, тут же на земле плетут циновки, приготовляют по мерке сандалии. Проходя перед хижинами галассов, слышишь запах ладана, их любимого куренья. Перед домом данакильского нагадраса (собственно говоря, начальника купцов, но в действительности – просто важного начальника) висят хвосты слонов, убитых его ашкерами. Прежде висели и клыки, но с тех пор, как абиссинцы завоевали страну, бедным данакилям приходится довольствоваться одними хвостами. Абиссинцы с ружьями за плечами ходят без дела с независимым видом. Они завоеватели, им работать неприлично. И сейчас же за городом начинаются горы, где стада павианов обгрызают молочаи и летают птицы с громадными красными носами. <…>

Днем прошел ливень, настолько сильный, что ветром снесло крышу с одного греческого отеля, правда не особенно прочной постройки. Под вечер мы вышли пройтись и, конечно, посмотреть, что стало с рекой. Ее нельзя было узнать, она клокотала, как мельничный омут. Особенно перед нами один рукав, огибавший маленький островок, неистовствовал необычайно. Громадные валы совершенно черной воды, и даже не воды, а земли и песка, поднятого со дна, летели, перекатываясь друг через друга, и, ударяясь о выступ берега, шли назад, поднимались столбом и ревели. В тот тихий матовый вечер это было зрелище страшное, но прекрасное. На островке прямо перед нами стояло большое дерево. Волны с каждым ударом обнажали его корни, обдавая его брызгами пены. Дерево вздрагивало всеми ветвями, но держалось крепко. Под ним уже почти не оставалось земли, и лишь два-три корня удерживали его на месте. Между зрителями даже составлялись пари: устоит оно или не устоит. Но вот, другое дерево, вырванное где-то в горах потоком, налетело и как тараном ударило его. Образовалась мгновенная запруда, которой было достаточно, чтобы волны всей своей тяжестью обрушились на погибающего. Посреди рева воды слышно было, как лопнул главный корень, и, слегка качнувшись, дерево как-то сразу нырнуло в водоворот всей зеленой метелкой ветвей. Волны бешено подхватили его, и через мгновенье оно было уже далеко. А в то время, как мы следили за гибелью дерева, ниже нас по течению утонул ребенок, и весь вечер мы слышали, как голосила мать. <…>

Наутро мы отправились в Харрар. <…>

Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде.

Мы ехали рысью, и наши ашкеры бежали впереди, еще находя время подурачиться и посмеяться с проходящими женщинами. Абиссинцы славятся своей быстроногостью, и здесь общее правило, что на большом расстоянии пешеход всегда обгонит конного. Через два часа пути начался подъем: узкая тропинка, иногда переходящая прямо в канавку, вилась почти отвесно, на гору. Большие камни заваливали дорогу, и нам пришлось, слезши с мулов, идти пешком. Это было трудно, но хорошо. Надо взбегать, почти не останавливаясь, и балансировать на острых камнях: так меньше устаешь. Бьется сердце, и захватывает дух: словно идешь на любовное свидание. И за то бываешь вознагражден неожиданным, как поцелуй, свежим запахом горного цветка, внезапно открывшимся видом на нежно затуманенную долину. И, когда, наконец, полузадохшиеся и изнеможенные, мы взошли на последний кряж, нам сверкнула в глаза так давно невиданная вода, словно серебряный щит, горное озеро Адели. Я посмотрел на часы: подъем длился полтора часа. Мы были на Харрарском плоскогорье. Местность резко изменилась. Вместо мимоз зеленели банановые пальмы и изгороди молочаев; вместо дикой травы – старательно возделанные поля дурро. В галасской деревушке мы купили инжиры – род толстых блинов из черного теста, заменяющие в Абиссинии хлеб, и съели ее, окруженные любопытными ребятишками, при малейшем нашем движении бросающимися удирать. Отсюда в Харрар шла прямая дорога, и кое-где на ней были даже мосты, переброшенные через глубокие трещины в земле. Мы проехали второе озеро – Оромайя, вдвое больше первого, застрелили болотную птицу с двумя белыми наростами на голове, пощадили красивого ибиса и через пять часов очутились перед Харраром.

Уже с горы Харрар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружен стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времен Гаруна аль-Рашида. Узкие улицы, которые то поднимаются, то опускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади – все это полно прелести старых сказок. <…>

Вечером мы отправились в театр. Дедъязмач Тафари увидел однажды в Дире-Дауа спектакли заезжей индийской труппы и так восхитился, что решил во что бы то ни стало доставить то же зрелище и своей жене. Индийцы на его счет отправились в Харрар, получили бесплатно помещение и прекрасно обжились. Это был первый театр в Абиссинии, и он имел огромный успех. Мы с трудом нашли два места в первом ряду; для этого пришлось отсадить на приставные стулья двух почтенных арабов. Театр оказался просто-напросто балаганом: низкая железная крыша, некрашеные стены, земляной пол – все это было, быть может, даже слишком бедно. Пьеса была сложная, какой-то индийский царь в лубочно-пышном костюме увлекается красивой наложницей и пренебрегает не только своей законной супругой и молодым прекрасным сыном, но и делами правления. Наложница, индийская Федра, пытается обольстить принца и в отчаянии от неудачи клевещет на него царю. Принц изгнан, царь проводит все свое время в пьянстве и чувственных наслаждениях. Нападают враги, он не защищается, несмотря на уговоры верных воинов, и ищет спасения в бегстве. В город вступает новый царь. Случайно на охоте он спас от руки разбойников законную жену прежнего царя, последовавшую в изгнание за своим сыном. Он хочет жениться на ней, но, когда та отказывается, говорит, что согласен относиться к ней, как к своей матери. У нового царя есть дочь, ей надо выбрать жениха, и для этого собираются во дворец все окружные принцы. Кто сможет выстрелить из заколдованного лука, тот будет избранником. Изгнанный принц в одежде нищего тоже приходит на состязание. Конечно, только он может натянуть лук, и все в восторге, узнав, что он королевской крови. Царь вместе с рукой своей дочери отдает ему и престол, прежний царь, раскаявшись в своих заблуждениях, возвращается и тоже отказывается от своих прав на царствование.

Единственный режиссерский трюк состоял в том, что, когда опускался занавес, изображавший улицу большого восточного города, перед ним актеры, переодетые горожанами, разыгрывали маленькие забавные сценки, лишь отдаленно относившиеся к общему действию пьесы.

Декорации, увы, были в очень дурном европейском стиле, с претензиями на красивость и реализм. Самое интересное было то, что все роли исполнялись мужчинами. Как ни странно, но это не только не вредило впечатлению, но даже усиливало его. Получалось приятное единообразие голосов и движений, которое так редко встречается в наших театрах. Особенно хорош был актер, игравший наложницу: набеленный, нарумяненный, с красивым цыганским профилем, он выказал столько страсти и кошачьей грации в сцене обольщения короля, что зрители были искренно взволнованы. Особенно разгорелись глаза у переполнявших театр арабов.

Мы вернулись в Дире-Дауа, взяли весь наш багаж и новых ашкеров и через три дня были уже на обратной дороге. Ночевали на половине подъема, и это была наша первая ночь в палатке. Там уместились только две наши кровати, и между них, как ночной столик, два поставленных один на другой чемодана типа выработанного Грум-Гржимайло. Еще не обгоревший фонарь распространял зловоние. Мы поужинали китой (мука, размешанная в воде и поджаренная на сковородке, обычная здесь еда в пути) и вареным рисом, который мы ели сперва с солью, потом с сахаром. Утром встали в шесть часов и двинулись дальше .

Николай Степанович Гумилев. Из письма старшему этнографу Музея антропологии и этнографии Л. Я. Штернбергу. Дире-Дауа, 20 мая 1913 г.:

Многоуважаемый Лев Яковлевич, как видите по штемпелю, мы уже в Абиссинии. Нельзя сказать, чтобы путешествие началось совсем без приключений. Дождями размыло железную дорогу, и мы ехали 80 км на дрезине, а потом на платформе для перевозки камней. Прибыв в Дире-Дауа, мы тотчас отправились в Харрар покупать мулов, так как здесь они дороги. Купили пока четырех, очень недурных, в среднем по 45 р. за штуку. Потом вернулись в Дире-Дауа за вещами и здесь взяли 4-х слуг, двух абиссинцев и двух галласов, и пятого переводчика, бывшего ученика католической миссии, галласа. Из Харрара я телеграфировал русскому посланнику в Аддис-Абебе, прося достать мне разрешение на проезд, но ответа пока не получил.

Мой маршрут более или менее устанавливается. Я думаю пройти к Бари, оттуда по реке Уаби Сидамо к озеру Зваи и, пройдя по земле Арусси по горному хребту Черчер, вернуться в Дире-Дауа. Таким образом я все время буду в наименее изученной части страны Галла. Благодаря дождям не жарко, всюду есть трава и вода, т. е. все, что нужно для каравана. Правда, реки иногда разливаются, и в Дире-Дауа почти ежедневно есть несчастные случаи с людьми, но с такими мулами, как у меня, опасность сведена до минимума.

Завтра я надеюсь уже выступить, и месяца три Вы не будете иметь от меня вестей. Вернее всего в конце августа я прямо приеду в Музей. Очень прошу Вас в половине июня послать через Лионский кредит в Banc of Abyssinie в Dire-Daua 200 р. Я на них рассчитываю, чтобы расплатиться с ашкерами и возвратиться. Русский вице-консул в Джибути m-r Галеб оказал мне ряд важных услуг: устроил бесплатный пропуск оружия в Джибути и в Абиссинии, скидку на провоз багажа на железной дороге, дал рекомендательные письма .

Николай Степанович Гумилев. Из «Африканского дневника»:

Чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Я телеграфировал об этом русскому поверенному в делах в Аддис-Абебе и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харрарской таможни нагадрасу Бистрати. Но нагадрас объявил, что он ничего не сможет сделать без разрешения своего начальника дедъязмача Тафари. К дедъязмачу следовало идти с подарком. Два дюжих негра, когда мы сидели у дедъязмача, поставили к его ногам купленный мной ящик с вермутом. Сделано это было по совету Калиль Галеба, который нас и представил. Дворец дедъязмача, большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящей во внутренний, довольно грязный двор, напоминал не очень хорошую дачу, где-нибудь в Парголове или Териоках. На дворе толкалось десятка два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожидания на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедъязмача. Дедъязмач поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, как все абиссинцы, но по точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородой, по большим, полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса Макконена, двоюродного брата и друга императора Менелика, и вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской. Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказания из Аддис-Абебы он ничего сделать не может. К несчастью, мы не могли даже достать удостоверения от нагадраса, что приказ получен, потому что нагадрас отправился искать мула, пропавшего с почтой из Европы по дороге из Дире-Дауа в Харрар.

Тогда мы просили дедъязмача о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо на дворе, и мы сняли дедъязмача в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой. Она сестра Лидж Ияссу, наследника престола, и, следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем ее мужу, и черты ее лица очень приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила ее фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедъязмач проявлял к ней самое трогательное внимание. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основания находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с ее двумя девочками-служанками.

Мы послали в Аддис-Абебу новую телеграмму и принялись за работу в Харраре. Мой спутник стал собирать насекомых в окрестностях города. Я его сопровождал раза два. Это удивительно умиротворяющее душу занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев – красных, синих, зеленых и золотых. Мой спутник собирал их в день до полусотни, причем избегал брать одинаковых. Моя работа была совсем иного рода: я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливая прохожих, чтобы посмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимающих, к чему все это, харраритов. Надо мной насмехались, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал ее сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. <…>

Однако всему должен наступить конец. Мы решили, что Харрар изучен, насколько нам позволяли наши силы, и, так как пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, т. е. только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в Джиджигу к сомалийскому племени габаризаль .

Александра Степановна Сверчкова (урожд. Гумилева), мать Н. Л. Сверчкова:

Н. С. и в дикой Африке никогда не терял присутствия духа. Так, рассказывал Коля Маленький, понадобилось им найти человека-переводчика, знающего французский язык. Отцы иезуиты прислали несколько молодых людей, но никто из них не пожелал идти в неизведанные места к дикарям. Нашелся один – Фасика, который даже знал несколько слов по-русски. Но вот беда: его не пускала тетка и, в то время когда надо было выступать каравану, прислала людей, чтобы его увести. Начался спор, Фасику тянули вправо, тянули влево, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не появился какой-то абиссинец, размахивавший палочкой над головой. Н. С., долго не думая, вырвал у него из рук палочку и замахнулся на него. «Что вы, что вы, – закричал Фасика, – ведь это же судья!» Все кончилось вполне благополучно, судья, рассмотрев бумаги, разрешил взять переводчика и даже подарил Н. С. свою палочку, знак своего могущества, после чего все отправились к тетке Фасики, где засиделись до заката солнца .

Николай Степанович Гумилев. Из путевого дневника:

Вышли в 12 через Тоамские Ворота.

Остановились у дома нагадраса, по приглашению мальчика-переводчика зашли попрощаться, затем удрал Абдулай, а мы пошли на землю Горикьяна. Переночевали, поужинав курицей и китой в прованском масле, которая чудесна.

Вышли в 11. Утром Коля собрал много насекомых. Дорога прямо на запад, та же, что и в Дире-Дауа. Много трещин в дождливое время рек.

Вначале дорога совсем красная, потом река Амаресса, озеро Оромайя и Адели, оба соленые. Забавное запрещение стрелять птиц. Мул хромает, я шел почти все время пешком. По обе стороны были поля маиса и изгороди молочаев, кое-где посеяна трава.

Вышли в 10, остановились в пять; первую половину на юг, вторую – на запад; в половине пути видели Гара Мулета к северу километров 15 от нас; пробивались сквозь заросли молочаев, рубя их; дорога была завалена колючками, во многих местах местность – дега; рощи древовидных молочаев, редкие поля дурро; остановились у реки Уотер (ручья) подножия горы Голя; убили утку, ночью стреляли по гиенам. Страна называется Мета, начальник кеньязмач Уолде-Мариам Абайнех с 1000 солдатами.

Начинаются леса; мы прошли гору Голя и остановились на горе Уалджира; ссора с герезмачем Кайлю и судья. <…>

Были в гостях у жены герезмача; обед в английской палатке, беседа; русский доктор; дитя и падчерица (из сказок Гримма).

Шли 6 часов на юг; пологий спуск в Апиа; дорога между цепью невысоких холмов; колючки и мимозы; странные цветы – один словно безумный с откинутыми назад лепестками и тычинками вперед; отбились от каравана; решили идти в город; поднимались под обрывами полтора часа; спящий город; встречный вице-губернатор доводит до каравана и пьет с нами чай, сидя на полу.

Город основан лет тридцать назад абиссинцами, называется Ганами (по-галласски – Утренитб, т. е. Хороший), в нем живет начальник области фитаурари Асфау с 1000 солдатами гарнизона; домов сто. Церковь Святого Михаила; странные камни, с дырами, и один на другом, есть даже три друг на друге, одни напоминают крепостцу с бойницей, другие – сфинкса, третьи – циклопические постройки. Тут же мы видели забавное приспособление для дикобраза (джарта); он ночью приходит есть дурро, и абиссинцы поставили род телеграфной проволоки или веревки консьержа, один конец которой в доме, а на другом повешено деревянное блюдо и пустые тыквы. Ночью дергают за веревку, в поле раздается шум, и джарт убегает. В дне пути к югу есть львы, в двух днях – носороги.

Вышли в 12 часов дня. Большой и нетрудный спуск. Деревни все реже и реже. Начинается барха (пустыня) и кола. Высокие молочаи и мимозы. Дикая кошка, индюки, леопард. Прошли воду, остановились в пустыне в 5 часов. В маленькой деревушке, которую мы прошли, таможня. Чиновники бежали за нами и не хотели принять разрешения, требуя такового от нагадраса Бифати. «Собака не знает господина своего господина». Мы прогнали их. <…>

Вышли в 6 часов. Жара смертельная. Ашкеры бунтуют. Успокаиваю их обещанием кормить их в пустыне. Идем среди колючек. Потеряли дорогу. Ночь без воды и палатки. Боязнь скорпионов.

Вышли в 6 часов. Шли без дороги. Через два часа цистерна с проточной водой. К 11 часам разошлись искать дорогу; все колючки, наконец условный выстрел. Пришли к галласской деревне. Стали просить продать молока, но нам объявили, что его нет. В это время подъехали абиссинцы (два конных, пять слуг – ашкеры Ато Надо, которые просились ехать с нами в Ганами). Они тотчас вошли в деревню, проникли в дома и достали молока. Мы выпили и заплатили. Галласские старухи были очарованы. Абиссинцы не пили, была пятница, они старались для нас и, отыскивая нас по следам, заехали в эту трущобу. Мы не знали дороги и схватили галласа, чтобы он нас провел. В это время прибежали с пастбища мужчины, страшные, полуголые, угрожающие. Особенно один – прямо человек каменного века. Мы долго ругались с ними, но, наконец, они же, узнав, что мы за все заплатили, пошли нас провожать и на дороге, получив от меня бакшиш, благодарили, и мы расстались друзьями.

Остановились в 4 часа у воды. Вечером история. Накануне у нас пропал бурнус, и по абиссинскому обычаю мои ашкеры должны были платить за него. Они пересмотрели все свои вещи и, наконец, принялись за вещи приставшего к нам по дороге ашкера, отбившегося от своих хозяев нагоди, шангаля. Тот пришел жаловаться к нам и предлагал идти к судье. Ему резонно поставили на вид, что в бархе судей нет, и в то время, как одни его держали, другие вспороли его мешок. Первой вещью там оказался наш бурнус. Вор хотел бежать, его схватили и связали. Пришедшие наши друзья абиссинцы ссудили нам кандалы, и вора заковали. Тогда он объявил, что у него украли 6 талеров. Мне следовало платить, и я объявил, что раскладываю эти деньги на своих ашкеров. Тогда вора обыскали и нашли деньги в его плаще. Это всех возмутило.

Вышли в 6 часов. Часам к 11 покупали масло у начальника деревушки (города). Купили подойник.

В доме живут телята и верблюжата. Потом долго не могли найти воды и шли до 4,5 ч. Всего десять часов. Устали страшно. Купались в цистерне аршин глубиной. Заснули на камнях без палатки, ночью шел дождь и вымочил нас.

Шли 1,5 часа. Потом абиссинцы застрелили антилопу, и мы долго снимали с нее кожу. Прилетели коршуны и кондоры. Мы убили четырех, с двух сняли кожу. Стрелял по вороне. Пули скользят по перьям. Абиссинцы говорят, что это вещая птица. Вечером проявляли. <…>

Абиссинцы потеряли своих мулов и пошли их искать. Мои ашкеры требуют их ждать, так как только они знают дорогу. Я соглашаюсь ждать до 12 часов. В страшную жару выходим. Идем до 5.

Барха похожа на фруктовый сад. Здесь она становится светлее и реже. Остановились у деревни, у входа. Чтобы коровы не бросались все сразу в ворота и не ломали их, перед ними вырыта большая яма. Мы вошли в деревню из шести только соломенных хижин (женщины и дети носят куски кожи вместо одежды). Посетили школу. Купили ложку и смолы для чернил. Учитель страшный жулик. Учился у сомалей. Дети на каникулах, п<отому> ч<то> падеж скота.

Из книги Воспоминания о Максимилиане Волошине автора Волошин Максимилиан Александрович Из книги Клан Чеховых: кумиры Кремля и Рейха автора Сушко Юрий МихайловичМосква, весна 1913 года – О, мсье Букишон, ну наконец-то! Вы не представляете себе, до чего же я вам рада. – Ольга Леонардовна радушно пригласила гостя в гостиную. – Вы стали редко у меня бывать, Иван Алексеевич…– Дела житейские, знаете ли, покоя не дают, с издателями воюю,

Из книги Лунин атакует "Тирпиц" автора Сергеев Константин МихайловичПЕРВЫЙ БОЕВОЙ ПОХОД (7 - 21 НОЯБРЯ 1941 ГОДА) Сразу после швартовки на ПЛ пришел Магомет Имадутдинович Гаджиев, один из опытнейших подводников бригады, и приступил к детальному осмотру лодки и знакомству с личным составом. Им была поставлена задача - в кратчайшие сроки

ЧЕТВЕРТЫЙ БОЕВОЙ ПОХОД (21 марта – 3 апреля 1942 года) После возвращения лодки с моря прошла всего неделя, которая была заполнена сначала суетой с ремонтом цистерн (и разлитием солярки по Пала-губе), списанием злосчастных резиновых мешков, но в основном подготовкой лодки к автора

ВОСЬМОЙ БОЕВОЙ ПОХОД (10 - 21 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА) 10 февраля в 16.00 лодка вышла из главной базы. Задача - постановка минного заграждения, высадка разведывательной группы и неограниченная подводная война - уничтожение кораблей и транспортов противника в районе Лоппского

Из книги автораДЕВЯТЫЙ БОЕВОЙ ПОХОД (4 - 17 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА) Боевая задача, поставленная лодке, включала в себя постановку минного заграждения в Лоппском море, где, по данным разведки, за последнее время проходила наиболее оживленная шхерная трасса транспортных судов и боевых кораблей

Из книги автораДЕСЯТЫЙ БОЕВОЙ ПОХОД (5 - 23 АВГУСТА 1943 ГОДА) Если изучить труды некоторых наших историков, «уточняющих» боевые успехи наших североморских ПЛ, сопоставить приводимые ими наши успехи и потери, то получается - эффективность торпедной стрельбы наших лодок была настолько

Из книги автора Из книги автораДВЕНАДЦАТЫЙ БОЕВОЙ ПОХОД (6 - 12 АПРЕЛЯ 1944 ГОДА) В 12-й боевой поход лодка впервые с марта 1942 года идет без Лунина. Ведет лодку молодой командир Зармайр Арванов. Обеспечивающим (больше для порядка) идет, новый командир 1-го дивизиона ПЛ капитан 2 ранга Михаил Петрович

Моя статья, написанная для российского географического журнала "Живописная Россия" об африканских путешествиях Николая Гумилева.

15 апреля 2016 г. исполнилось 130 лет со дня рождения Рыцаря Серебряного века, поэта, прозаика, переводчика и литературного критика Николая Степановича Гумилева. С школьной скамьи мы знаем строки из его стихотворений, но гений его не ограничивался лишь поэтическим даром — он был и неутомимым путешественником и исследователем Африки, собравшим уникальный этнографический материал об Эфиопии.

Далекая Абиссиния (так во времена Гумилева называли Эфиопию) вызывала живой интерес в России, особенно у романтически настроенных представителей российской культуры. Начиная с середины XIX в. поэты, писатели, художники все чаще стали бывать в экзотических странах. Для Гумилева же это было не просто увлечение, а настоящая страсть. Она помогала ему создать свой собственный мир - «волнующий и странный», помогала «в новой обстановке найти новые слова». Для своих странствий Гумилев выбрал именно Абиссинию и назвал ее «колдовской страной», и вскоре страна, которая манила романтической экзотикой, стала предметом серьезных исследований поэта.

Гумилев был вдохновлен подвигами русских офицеров-добровольцев в Абиссинии. Особенно его восхищали Александр Булатович и Николай Леонтьев, чьи маршруты он повторил в своих скитаниях по Абиссинии. И было ведь чему восхищаться! Александр Булатович был личностью выдающейся. В 1896 г. Булатович добился своего включения в члены российской миссии Красного Креста в Эфиопии, где он стал доверенным лицом негуса (императора Эфиопии) Менелика II. Совершил в апреле 1896 г. в качестве курьера легендарный пробег на верблюдах из Джибути в Харар, преодолев расстояние свыше 350 верст по гористой пустыне за 3 суток и 18 часов, что на 6—18 часов быстрее, чем профессиональные курьеры. В 1897—1899 гг. стал военным помощником Менелика II в его войне с Италией и южными племенами. Булатович — первый европеец, который пересек из конца в конец Каффу (сейчас — провинция Эфиопии). Впоследствии составил первое научное описание Каффы. Он также стал вторым европейцем, который обнаружил устье реки Омо. В России миссия Булатовича была высоко оценена: он получил серебряную медаль от Русского географического общества за работы по Эфиопии (1899). Ему также был присвоено звание поручика лейб-гвардии Гусарского полка.

Гумилев записывает галасские песни со слов галасса

Николай Степанович Леонтьев имел всестороннее образование и интересы, совершив несколько путешествий для научных исследований в качестве действительного члена Императорского Русского географического общества. Затем он продолжил миссии поручика В. Ф. Машкова в Эфиопию, в свою очередь продолжавшего дело Царицынского казака Николая Ашинова. В 1894 г. он принял участие в экспедиции А. В. Елисеева в Эфиопию. Своей миссией Леонтьев хотел «показать всему миру, что мы, русские, можем служить родине, и притом не прибегая к огню и мечу, не хуже англичан, французов и немцев, свивших себе при помощи этих двух факторов прочные гнезда в Африке». Главной целью экспедиции стало предложение негусу Менелику II установить дипломатические отношения между Абиссинией и Россией, и… предложение помощи в создании мощной регулярной армии. Экспедиция состояла из 11 человек; ближайшим помощником был штабс-капитан К. С. Звягин. Руководство экспедицией было возложено на самого Леонтьева, а снаряжалась она как за счет средств правительства и Географического общества, так и на пожертвования церкви, общественных организаций, частных предпринимателей. Официально в задачи экспедиции входило «… изучение течения светил небесных, стран земли, веры, законов, нравов и обычаев народов, на земле обитающих, животных, на земле водящихся, и растений». После длительного и тяжелого путешествия экспедиция Н. С. Леонтьева в марте 1895 г. добралась до Энтото — резиденции абиссинского императора, где ей был устроен весьма теплый и торжественный прием с участием императорских войск, духовенства и населения.

Вот по их стопам и решил пройти Николай Степанович Гумилев. Первая поездка в Абиссинию состоялась в 1907 г. и была спонтанным и внезапным решением. Гумилев сумел сэкономить некоторые средства из родительской «стипендии», присылаемой ему, пока он учился в парижской Сорбонне, и отправился в дорогу. Незадолго до поездки он в очередной раз сделал предложение руки и сердца Анне Горенко, которая вскоре станет известной поэтессой Анной Ахматовой, и получил отказ. И тогда 21-летний русский конкистадор Николай Гумилев отправился в Африку, бросив вызов гордой и неприступной невесте и всему миру.

Обстоятельства и подробности этого путешествия весьма туманны. 25 сентября он отправляется в Одессу, оттуда — в Джибути, затем в Абиссинию. Ночевал он в трюме парохода, был даже арестован за попытку попасть зайцем на судно. Известно, что он побывал в Аддис-Абебе на парадном приеме у негуса. Как он смог попасть на прием к эфиопскому императору и что сблизило этих двух людей — молодого русского поэта и умудренного опытом Менелика II — остается тайной. В статье «Умер ли Менелик?» поэт обрисовал происходившие при троне смуты и раскрыл личное отношение к происходящему, что доказывает его изрядную информированность о происходившем при дворе великого негуса Абиссинии. Он возвращается домой, полный впечатлений и планов на будущее.

Поднимись еще выше! Какая прохлада!

Точно позднею осенью, пусты поля,

На рассвете ручьи замерзают, и стадо

Собирается кучей под кровлей жилья.

Павианы рычат средь кустов молочая,

Перепачкавшись в белом и липком соку,

Мчатся всадники, длинные копья бросая,

Из винтовок стреляя на полном скаку.

Выше только утесы, нагие стремнины,

Где кочуют ветра да ликуют орлы,

Человек не взбирался туда, и вершины

Под тропическим солнцем от снега белы.

Н. Гумилев «Абиссиния»

Гумилев с проводниками у палатки, 1913

Африка не отпускала Николая Степановича даже на родине. С этим связан забавный случай. Поэт и издатель Владимир Нарбут, соратник Гумилева по «Цеху поэтов», был известен любовью к розыгрышам и эпатажу. В 1912 г. он издал скандальный сборник стихов «Аллилуия», который тут же был запрещен цензурой, против поэта было открыто судебное разбирательство. Чтобы избежать суда Нарбут наскоро собирается и покидает в неизвестном направлении Петербург. Через несколько месяцев после его исчезновения во все петербургские редакции пришла телеграмма: «Абиссиния. Джибути. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Менелика». Все это оказалось очередной шуткой поэта. Но вскоре Нарбут и сам написал об этом в письме из Гранд-отеля в Джибути, припечатав на него герб Нарбутов: «Дорогие друзья (если вы мне еще друзья), шлю привет из Джибути и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь рассудил, тоже нет». О своем браке он с иронией замечает: «Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он семь лет тому назад умер». Объявился Нарбут так же неожиданно, как и пропал, и обо всем рассказал на устроенном им вечере по случаю возвращения из Абиссинии в Петербург. Друзья настолько привыкли к розыгрышам и шуткам Владимира Ивановича, что не поверили даже в его поездку в Африку. Тогда тот с возмущением воскликнул: «А вот, приедет Гумилев, пусть меня проэкзаменует!» Гумилев действительно проэкзаменовал Нарбута на знание местных абиссинских особенностей и некоторых терминов, а также адресов соответствующих заведений, о которых, по словам поэта, в присутствии дам говорить неудобно. После этого Николай Степанович объявил, что Нарбут не врет и действительно был в Джибути.

И все же настоящая экспедиция Николая Гумилева по Эфиопии состоялась в 1913 г. Николай Степанович особенно подчеркивал, что именно это путешествие в Абиссинию он совершил в качестве руководителя экспедиции, посланной Академией наук. Помощником Гумилев выбрал своего племянника Н. Л. Сверчкова — любителя охоты и естествоиспытателя, «покладистого человека, не боящегося лишений и опасностей».

Н. Сверчков на палубе парохода, отправляющегося в Африку

В апреле-августе 1913 г. Санкт-Петербургский Музей антропологии и этнографии добился государственных дотаций на дальние экспедиции. Музею были нужны африканские коллекции. Он мог если и не целиком субсидировать экспедицию, то, во всяком случае, оказать ей материальную поддержку. Гумилев оказался для руководителей музея фигурой подходящей, хотя профессиональным этнографом он не был, соответствующего образования не получал, в этнографических учреждениях никогда не работал. Да и претендовал он на славу поэта, путешественника и воина, но никак не профессионального ученого. И все же директору музея академику В.В. Радлову и ученому - хранителю музея Л.Я. Штернбергу он подошел. Дело в том, что профессиональных этнографов-африканистов в нашей стране тогда не было. А Гумилев уже знал страну, был молод, здоров, полон энергии, чтобы преодолевать тяготы пути, природных условий, климата. Он буквально рвался в Африку, и маршрут был утвержден: изучение восточной и южной частей Абиссинии и западной части Сомали. Цель путешествия - делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды, собирать зоологические коллекции.

В своем «Африканском дневнике» Гумилев писал: «У меня есть мечта, живучая при всей трудности ее выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен. А выход к морю есть. Это - Рагейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений - в России их не меньше, чем где бы то ни было, - совсем было приобрел его для русского правительства. Но наше Министерство иностранных дел ему отказало. Этот мой маршрут не был принят Академией. Он стоил слишком дорого. Я примирился с отказом и представил другой маршрут, принятый после некоторых обсуждений Музеем антропологии и этнографии при императорской Академии наук. Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харару, потом, составив караван, на юг в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции. Я просил о разрешении взять с собой помощника, и мой выбор остановился на моем родственнике Н. Л. Сверчкове, молодом человеке, любящем охоту и естественные науки. Он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошел бы на всевозможные лишения и опасности».

Отъезд Гумилева был назначен на 7 апреля 1913 г. Ему только что исполнилось 27 лет. Сохранилось несколько писем и открыток, посланных с дороги и вскоре по прибытии в Джибути и Абиссинию. Среди них и письма к Анне Ахматовой. Кроме того, он начинает вести «Африканский дневник», в котором пишет о дружбе с турецким консулом, назначенным в Харар. Эта встреча оказалась важной. Встречать турецкого консула в Харар приехал один из сомалийских вождей, и у его свиты Гумилеву удалось купить немало интересных предметов для петербургского музея.

Харар очень привлекал Гумилева, ведь ко времени его путешествий ни Джибути, ни столица Абиссинии, Аддис-Абеба, не имели еще давней истории. Харар же имел многовековую историю, разноплеменное население, сочетание разных культур - это привлекло его внимание.

Маршрут экспедции Гумилева в Африке в 1913

В Хараре Гумилев встретил человека, который потом стал императором страны и правил поразительно долго - 44 года. Фактически российский поэт стал первым, кто рассказал о нем, описал его внешность, манеры, его жену, дом. Этот молодой человек стал известен миру под именем Хайле Селассие I, император Абиссинии с 1930 по 1974 г. Его считали 225-м потомком царя Соломона и царицы Савской. Он был последним императором Эфиопии. Хайле Селассие был фигурой неоднозначной. Сам он не без гордости вспоминал в автобиографии «Моя жизнь и прогресс в Эфиопии», как, еще только встав у власти, он запретил отрубать руки и ноги - это было привычным наказанием даже за мелкие проступки. Запретил варварский обычай четвертования, который должен был публично исполнять самый близкий родственник: сын убивал отца, мать - сына. Запретил работорговлю. Гумилев встретился с Хайле Селассие, когда тот был губернатором Харара и окружавших его территорий. Звали его тогда Тэфэри Мэконнын, и было ему чуть больше 21 года.

Русский путешественник рассказывает свои впечатления от встречи с молодым губернатором, отмечая, что он один из самых знатных людей в стране и ведет «свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской», сын двоюродного брата и друга Менелика, великого негуса Абиссинии, а его жена - внучка покойного императора и сестра наследника престола.

Экспедицию преследовали постоянные испытания, словно проверяя русских путешественников на прочность. Сначала из-за размытых путей исследователи не смогли добраться по железной дороге до Харара, на одной из переправ по пути в селение Шейх-Гуссейн Сверчкова чуть не утащил крокодил, после этого возникли проблемы с провизией, но все же цель была достигнута. Там Гумилев решил проверить свою греховность - по абиссинской традиции, он должен был обнаженным пролезть в узкую щель между двумя камнями. Если испытуемый застревал, то умирал в страшных мучениях - никто не смел помочь ему выбраться и даже дать воды или хлеба. У камней лежало множество костей - грешников было предостаточно. Гумилев рискнул - и благополучно вернулся, чем заслужил еще большее уважение местного населения.

29 июля 1913 г. в «Африканском дневнике» Николая Гумилева сделана последняя запись. Но экспедиция на этом не завершилась. В начале августа Н. Гумилев и Н. Сверчков в Дире-Дауа ждут денег, так как им не на что отправиться назад. 8 августа Николай Степанович вынужден был обратиться с просьбой одолжить необходимую сумму к русскому послу в Абиссинии Чемерзину. Посол дал поэту сто сорок талеров, которые тот обязался вернуть по прибытии в Россию. Теперь Гумилев вынужден ожидать отправления и пакует собранные материалы.

Абиссинская церковь и строящая колокольня. Фото Н. Сверчкова из архивов Кунскамеры

По возвращении на родину Николай Гумилев представил отчет о выполненном маршруте - маленькую синюю тетрадку формата записной книжки. На обложке тетради надпись: «Галласские, харраритские, сомалийские и абиссинские вещи, собранные экспедицией Н. Гумилева 1913 г. от 1-го мая до 15-го августа». Обложка разрисована в манере поэта-путешественника: голова африканца, белый человек в тропическом шлеме, фигурки зверей и череп. В этой тетрадке - сведения почти обо всем, что собрал тогда Гумилев для музея. В этой же тетради Гумилев поместил и схему путешествия экспедиции и свои пояснения к ней. Согласно схеме поэт прошел следующий путь: Харар, Джиджиге, район Меты, Аннийскую пустыню, Уэби, Шейх-Гуссейн, район Арусси, Чэрчэрских гор (восточная часть Центральной Абиссинии и примыкающая область к Северо-Западному Сомали).

26 сентября Гумилев сдал в качестве отчета три коллекции в Музей антропологии и этнографии. Николай Сверчков сдал около двухсот пятидесяти негативов с описью отснятого материала. В первую коллекцию попали экспонаты, собранные в Хараре. Их сорок шесть. Вторая коллекция содержала предметы быта сомалийцев и насчитывала сорок восемь предметов. В третьей, представлявшей галласские племена коту и арусси из провинций Арусси, Аппия, Бали и Мета, было тридцать четыре предмета. Четвертую коллекцию, которую музей не мог купить, поэт подарил. В нее вошли предметы абиссинского быта.

Значение проделанной работы для науки высоко оценил известный ученый-африканист, академик Д. А. Ольдерогге, в то время он был секретарем академии. В отчете о работе историко-филологического отделения Императорской Академии наук за 1913 г. он писал: «Интересна… коллекция в 128 предметов. Собранная в Восточной Африке (Харарское плоскогорье и северо-западная часть Сомалийского полуострова) командированным туда г. Н. С. Гумилевым. Племя сомали было до сих пор представлено в музее лишь несколькими предметами; доставленные г. Гумилевым 48 сомалийских предметов дополняют картину быта этого племени. Совершенно не были до сих пор представлены харари, по быту которых в коллекции г. Гумилева имеется 46 предметов. Остальная часть собрания пополняет прежние коллекции музея по быту и культуре галла в Абиссинии».

Гумилев хотел организовать еще несколько экспедиций в Африку, чтобы исследовать хотя бы часть этого огромного неизученного материка, но грянувшая в августе 1914 года Первая мировая война нарушила его планы. Он ушел на фронт, где за храбрость заработал два Георгиевских креста и офицерское звание. Окончательный крест на исследовании Африки поставила революция. 3 августа Николая Гумилева арестовали по обвинению в участии в заговоре Таганцева и Петроградской боевой организации. В конце месяца поэт и еще 60 человек были расстреляны. Точная дата и место расстрела неизвестны до сих пор.

До сих пор африканская миссия Николая Гумилева считается одним из самых продолжительных и героических путешествий по африканскому континенту за всю историю российской науки, в результате которого в музей по возвращении были переданы ценнейшая этнографическая коллекция и коллекция фотонегативов. Но кроме этого Африка нашла отражение и в его поэтическом творчестве, явившим миру уникального поэта, виртуозно использовавшего в стихах африканский фольклор, где «в каждой луже запах океана, в каждом камне веянье пустынь…»

(c) Игорь Попов

Российский географический журнал "Живописная Россия"

Поэт Николай Гумилев бывал в Африке неоднократно. И как путешественник, и как руководитель экспедиции. Он посетил Египет, Французский берег Сомали, но главной его целью была Абиссиния.

Когда именно поэт Николай Гумилев побывал впервые в Египте — вопрос дискуссионный. То ли в 1907 году, то ли в 1908. «Версии 1908 года» придерживалась А. А. Ахматова, что было решающим аргументом для многих исследователей и биографов Гумилева. Сам же Гумилев отнюдь не опровергал факт своего путешествия в Египет в 1907 году, хотя и не подтверждал его.

Поэт долго мечтал о поездке в Африку, но его отец был против. Он утверждал, что не даст Николаю ни денег, ни благословения на такое «экстравагантное путешествие» до окончания университета. С 1906 года Николай Гумилев жил в Париже: слушал лекции по французской литературе в Сорбонне. Он сумел сэкономить нужные для поездки средства из денег, которые ему высылали родители.

Незадолго до поездки он сделал предложение руки и сердца Анне Горенко, которая вскоре станет известной поэтессой Анной Ахматовой, и получил отказ. Возможно, этот отказ тоже повлиял на решение 21-летнего Николая отправиться в Африку — таким образом он хотел доказать возлюбленной, что достоин быть рядом с ней.

Информации о поездке 1907 года крайне мало. От родителей путешествие тщательно скрывалось. Якобы, предусмотрительный Николай заранее написал родным несколько писем, и друзья отправляли их в Россию каждые десять дней.

2 Вторая поездка. Египет

О поездке Гумилева в Египет в 1908 году можно говорить с большей уверенностью. Утром 10 сентября 1908 года он приехал в Одессу и в тот же день на пароходе Русского общества пароходов и торговли «Россия» отправился в Синоп. Там пробыл 4 дня в карантине. Дальше — в Константинополь.

1 октября Гумилев прибыл в Александрию, 3-го — в Каир. Он осматривал достопримечательности, посетил Эзбекие, купался в Ниле. Из Египта Николай Гумилев писал В. Я. Брюсову: «Дорогой Валерий Яковлевич, я не мог не вспомнить Вас, находясь «близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида, в царстве пламенного Ра». Но увы! Мне не удается поехать в глубь страны, как я мечтал. Посмотрю сфинкса, полежу на камнях Мемфиса, а потом поеду не знаю куда, но только не в Рим. Может быть, в Палестину или Малую Азию».

Но на путешествие в Палестину и Малую Азию у поэта не хватило денег. И он отправился на родину.

3 Третья поездка. Французский берег Сомали

30 ноября 1909 года Гумилев снова отправился в путешествие. 1 декабря он прибыл в Одессу. Оттуда морем в Варну, Константинополь, а затем — в Александрию. 12 декабря Гумилев был в Каире, 16 декабря — в Порт-Саиде, 19−20 декабря — в Джедде, а 22−23 декабря — в Джибути. Из Джибути 24 декабря Гумилев выехал на мулах в Харар. В дороге он охотился на зверей.

В письме В. И. Иванову поэт писал: «Я прекрасно доехал до Джибути и завтра еду дальше. Постараюсь попасть в Аддис-Абебу, устраивая по дороге эскапады. Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны. Я совсем утешен и чувствую себя прекрасно. Приветствую отсюда Академию Стиха. Сейчас пойду купаться, благо акулы здесь редки».

А Брюсову Гумилев писал уже из Харара: «Вчера сделал двенадцать часов (70 километров) на муле, сегодня мне предстоит ехать еще восемь часов (50 километров), чтобы найти леопардов. Так как княжество Харар находится на горе, здесь не так жарко, как было в Дире-Дауа, откуда я приехал. Здесь только один отель и цены, конечно, страшные. Но сегодня ночью мне предстоит спать на воздухе, если вообще придется спать, потому что леопарды показываются обыкновенно ночью. Здесь есть и львы, и слоны, но они редки, как у нас лоси, и надо надеяться на свое счастье, чтобы найти их». До Аддис-Абебы тогда Гумилев не добрался, из Харара он отправился в обратный путь.

4 Четвертая поездка. Абиссиния

Осенью 1910 года Николай Гумилев снова отправился в Африку. 12 октября он прибыл в Каир, 13 октября — в Порт-Саид, 25 октября — в Джибути. На следующий день после прибытия в Джибути Гумилев поехал по узкоколейке в Дире-Дауа. Оттуда Гумилев намеревался все-таки попасть в Аддис-Абебу. Железная дорога дальше не шла, ее только начали строить. Путь снова лежал в Харар, снова на муле.

В Хараре дни шли за днями, а Гумилеву все не удавалось найти караван, с которым можно было отправиться в Аддис-Абебу. Только в конце ноября представился случай уехать на муле с большим караваном, идущим в столицу страны.

Пройдя пустыню Черчер, Гумилев достиг Аддис-Абебы. Поселился в «Hotel d’Imperatrisse», потом переехал в «Hotel Terrasse». Там его обокрали. Аддис-Абеба была совсем молодым городом. В центре стояло несколько европейских двух- и трехэтажных домов, окруженных хижинами с тростниковыми крышами. На холме возвышался дворец негуса. Целыми днями Гумилев бродил по улицам, наблюдая местную жизнь.

Гумилев был с визитом у русского миссионера в Абиссинии — Бориса Александровича Черемзина, потом, подружившись с ним, несколько раз бывал у него. Вместе с Черемзиным 25 декабря Гумилев присутствовал на парадном обеде во дворце негуса в честь наследника абиссинского императора Лидж-Ясу.

Из Аддис-Абебы в Джибути Гумилев опять шел через пустыню и с местным поэтом ато-Иосифом собирал абиссинские песни и предметы быта. В конце февраля 1911 года из Джибути на пароходе через Александрию, Константинополь, Одессу Гумилев отправился в Россию. Он был болен сильнейшей африканской лихорадкой.

5 Пятая поездка. Абиссиния

Самая известная поездка Гумилева в Африку состоялась в 1913 году. Она была хорошо организована и согласована с Академией наук. Сначала Гумилев хотел пересечь Данакильскую пустыню, изучить малоизвестные племена и попытаться их цивилизовать, но Академия отклонила этот маршрут как дорогостоящий, и поэт вынужден был предложить новый маршрут: «Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харару, потом, составив караван, на юг, в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции». Вместе с Гумилевым в качестве фотографа в Африку поехал его племянник Николай Сверчков.

Сначала Гумилев отправился в Одессу, затем в Константинополь. Там он познакомился с турецким консулом Мозар-беем, ехавшим в Харар; путь они продолжили вместе. Они направились в Египет, оттуда — в Джибути. Путники должны были отправиться вглубь страны по железной дороге, но через 260 км поезд остановился из-за того, что дожди размыли путь. Большая часть пассажиров вернулась, но Гумилев, Сверчков и Мозар-бей выпросили у рабочих дрезину и проехали 80 км поврежденного пути на ней. Из Дире-Дауа поэт отправился караваном в Харар.

Улица в Джибути. Фото из коллекции Кунсткамеры